En los lugares más alejados y recónditos donde las mujeres empobrecidas y racializadas mueren dando a luz, el saber ancestral de otras mujeres resulta decisivo entre la vida y la muerte. Visitamos cinco municipios en el departamento de Chocó y pudimos evidenciar no solo la complejidad de esta práctica, sino su importancia para la dignidad de las mujeres gestantes y sus hijas e hijos.

COLOMBIA.- Entre las sombras de la madrugada y a hurtadillas, una niña de ocho años decidió averiguar por qué su abuela se levantaba, a cualquier hora de la noche, para recibir a mujeres que llegaban afanosas en su búsqueda. El día en que la curiosidad venció a la pequeña, descubrió algo que marcaría su destino: en medio de la sala de su casa, vio a una mujer sudorosa que gritaba mientras daba a luz, guiada por su abuela, una partera reconocida en Lloró, Chocó. Ese fue el primer nacimiento que presenció María Visitación (hoy 63 años). Y ahora, 48 años después desde que decidió seguir el camino de sus ancestras, ya ha atendido más de 500 partos. Con el pecho en alto, orgullosa, cuenta que ningún bebé ni madre se han muerto en sus manos. Por el contrario, ella y las miles de mujeres que han heredado esta práctica se han convertido en enlaces locales claves para evitar la muerte de las mujeres gestantes en los lugares más recónditos del país. Su presencia ha resultado decisiva para prevenir la mortalidad materna y neonatales en Colombia, el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores índices en toda la región.

Como si las comadres —otra forma de referirse a las parteras— tuvieran un magnetismo especial suelen estar rodeadas de niños y niñas, la mayoría, a quienes ellas mismas han alumbrado, es decir a quienes han asistido en su nacimiento. Además de sus hijos y nietos consanguíneos, estas mujeres tienen enormes familias extendidas en las que han recibido hasta tres generaciones. Esa es la historia de Aleída (57 años), una mujer robusta, amable. Ofrece esta entrevista mientras cuida a sus nietos, a quienes también alumbró: uno hace ocho meses, la otra hace 3 años. También trajo a la vida a otros vecinitos que juegan afuera de su casa en Condoto, a cuatro horas de Quibdó, capital del Chocó. “La partería nace del corazón. Siento que lo llevo en la sangre y mi deber es enseñárselo a las mías. No hay nada más lindo en el mundo que recibir una criatura… secarlos, limpiarlos”, señala con convicción, luego de 37 años de ser partera.

La práctica del comadreo es tan antigua como los mismos embarazos, una labor que ha sobrevivido en el tiempo gracias a la tradición oral. En el Chocó, el departamento con mayor proporción de nacimientos atendidos por parteras —un 28,09% del total en 2021, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)— hasta el alcalde del Cantón de San Pablo, donde vive otro partero, Alci Efrén Hurtado (60 años), fue alumbrado por una partera. El día que este medio visita a Alci, un líder de los parteros en la zona, la temperatura llegaba a los 36 grados y, al menos en el casco urbano, no había electricidad. Para nadie en ese municipio parecía ser una novedad. Esa desconexión eléctrica es una de las razones por la que el centro de salud no presta sus servicios permanentemente, y si una parturienta, como llaman a las mujeres gestantes, iniciara su labor de dar a luz este día, tendría que ser atendida por un partero o ser remitida hasta Istmina, a un poco más de una hora por una vía a medio asfaltar.

Esa sería la opción siempre que no haya ninguna complicación que implique un riesgo para la madre o el feto; de lo contrario, tendría que ser redirigida a 60 kilómetros, hasta la capital Quibdó, al Hospital San Francisco, un centro de segundo nivel de complejidad. El único hospital de este nivel en todo el Chocó, una región con más de 600.000 habitantes. Esto, pese a que hace cuatro años ese hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud a causa de déficit en atención, medicamentos y una honda crisis financiera.

En el caso particular del Chocó, su ubicación geográfica atravesada por varios ríos y una ínfima inversión para el desarrollo vial, ha dejado muchas zonas con accesos remotos. Al norte y al sur, los ríos Baudó y Atrato funcionan como únicas vías de entrada y salida. Y en los municipios con acceso terrestre, también hay numerosas comunidades lejanas y dispersas. Alci menciona la zona rural del municipio del Cantón de San Pablo, donde viven mayoritariamente pueblos indígenas emberá que pueden estar a tres o cuatro días caminando selva adentro. En ambas situaciones, las parteras y los curanderos tradicionales son la única presencia médica. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 23 médicos por cada 10.000 habitantes, en regiones como el Alto y Medio Baudó hay solo cinco médicos para casi 30. 000 personas, de acuerdo con datos recolectados por Médicos Sin Fronteras.

A la carrera de obstáculos se suma un problema aún mayor: la reconfiguración del conflicto en Colombia. Los dos principales grupos ilegales que operan en el departamento, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo narcoparamilitar del Clan del Golfo, han impuesto una misma estrategia de control territorial: prohibir a las comunidades andar río abajo en horas de la noche. Hay horarios demarcados y motivos específicos para poder moverse. Eso únicamente en caso de poder salir, ya que, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo, este departamento representa el 79 % de los confinamientos forzados en el país. Para las mujeres que gestan en medio de desplazamientos y confinamientos forzados, enfrentamientos entre grupos ilegales y negligencia estatal las parteras de sus comunidades pueden representar la diferencia entre vivir o morir.

Esa presencia tan significativa les ha traído tanto satisfacciones personales como amenazas y extorsiones de diferentes grupos ilegales, intimidaciones por parte de las bandas de delincuencia común y hasta extorsiones del Clan del Golfo, la estructura criminal más grande del país. Así lo cuenta como susurrando una de parteras, quien tiene más de 70 años y ha tenido que ceder ante las presiones de los ilegales.

— ¿Tiene miedo?

— Ya hemos entregado mucho. Si me toca irme a la tierra, lo hago. Alguien tiene que romper esas cadenas que hemos tenido las parteras.

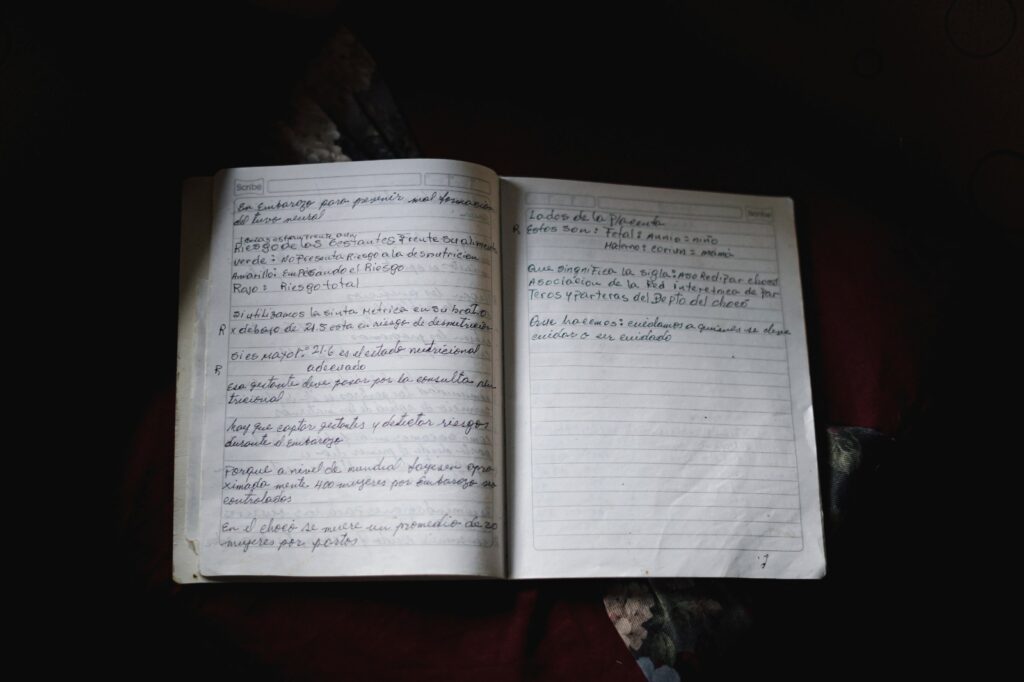

Esa visión de la juntanza y el trabajo colectivo ha sido su forma de resistir y de que su labor perviva. María Visitación, Aleida y Alci hacen parte de ASOREDIPAR-Chocó, una asociación interétnica de parteros que ya suma más de 1.000 integrantes. La necesidad de agruparse inició hace nueve años en cabeza de Manuela Mosquera, quien ha liderado el proceso de consolidación de esta red que a su vez sembró la semilla para el nacimiento de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico.

Manuela declara que la idea de formar una red surgió porque ella, comadre, veía con preocupación como las parteras pasaban décadas prestando un servicio comunitario y al final, terminaban sus días en la precariedad y sin ningún tipo de apoyo gubernamental. La mayoría de las comadres de la asociación no dimensionaban el impacto de la partería en la salud pública y en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial, las más pobres y las racializadas. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS), la mayoría de víctimas de muertes maternas en Colombia tienen dos características particulares: son mujeres con pertenencia étnica: afrodescendientes o indígenas y de clase social baja.

Nadie debería morir dando vida

Ya casi era la media noche en Condoto y mientras Aleída lavaba los platos, irrumpió en su casa una gestante urgida. Dejó los trastes, corrió, tomó su kit, y le preguntó: “¿Qué sientes? ¿Tienes visión borrosa? ¿Escuchas zumbidos?”. Le tomó la presión, le hizo un tacto. Recuerda que, tras examinarla, supo que algo no andaba bien y que la atención en su casa no sería suficiente. Llamó a una ambulancia y se subió al carro con la mujer camino a Quibdó, donde la parturienta logró dar a luz sin arriesgar su vida. Un hecho similar vivió María Visitación en su casa en Yuto. En un pequeño cuarto contiguo a la sala, donde tiene una maleta preparada para cualquier urgencia, una materna le pidió atender su alumbramiento. María Visitación la revisó de arriba abajo y luego se negó. Fue tras examinar que determinó que el feto era tan grande que la mujer necesitaría una cesárea y debía hacerse en un centro médico.

La parturienta, fiada plenamente en su palabra, se dirigió al hospital y como lo había advertido la partera tuvo que someterse a una cesárea. “Nosotras sabemos hasta qué punto podemos llegar y hasta donde va nuestro trabajo. Hemos aprendido a identificar riesgos a tiempo”, reflexiona María Visitación. En esa confianza y primer enlace con sus las comunidades radica el valor transcendental que tiene la partería para mitigar la mortalidad materna. El INS ha señalado que dos de las principales causas asociadas a las muertes maternas son el trastorno hipertensivo y hemorragia obstétrica, ambos prevenibles y tratables.

Recientemente, hubo un momento cúspide para el reconocimiento de esta práctica, pues finalmente tras décadas de invisibilización, la importancia de la partería tradicional volvió al debate público. Durante la pandemia por COVID-19 la tasa de mortalidad materna se disparó en el mundo, y Colombia no fue la excepción. Las embarazadas evitaban ir a un hospital o simplemente no podían salir de su comunidad producto de la crisis sociosanitaria. A quienes acudían por cercanía y familiaridad eran a las comadres.

Eso empezaron a notarlo algunos organismos de ayuda humanitaria en el Chocó. Incluso mucho antes que el mismo Estado colombiano que aún no logra garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; ni tampoco ha podido garantizar el acceso total de los pueblos étnicos a la salud. En medio de la pandemia, estas oenegés decidieron apoyar esta labor. De esa forma arrancó en 2020 el programa “Partera Vital” del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA).

Durante cuatro años se han enfocado en fortalecer la práctica de las comadres formándolas en diversas áreas de la medicina y suministrando kits básicos. “Apoyar la partería tradicional étnica es una de las estrategias más eficientes para reducir la mortalidad materna”, destaca Luis Mora, representante de la UNFPA en Colombia. Añade que esto ya ha sido probado por años en otras regiones del mundo como África Occidental. El programa ha tenido tan buenos resultados que se busca replicarse en otros departamentos con altas tasas de mortalidad materna como La Guajira y Nariño. “Nadie debería morir dando vida”, sentencia el hombre.

Ante la desidia estatal y gracias a la interlocución de ASOREDIPAR, al impulso de la partería tradicional en Colombia se han ido sumando otros aliados claves como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esas alianzas les han ido dotando de elementos básicos como tensiómetros o pantalones médicos antishock —necesarios en el manejo de la hemorragia postparto—. Las parteras señalan que por muchos años adquirir algunos equipos resultaba económicamente imposible para ellas.

La lucha por un trabajo digno

Mujeres que pasaron décadas alumbrando a otros ahora viven sus últimos días en la oscuridad. O lejos de sus comunidades y familias extendidas. Así ha sido la trágica realidad para varias parteras —mujeres de más de 70 años— quienes al llegar a la vejez sufren de ceguera y otros males propios de décadas de trabajo en la precariedad, como lo recuerdan las hijas y nietas que heredaron sus saberes. Los malestares físicos empeoran ante la situación de empobrecimiento en la que viven la mayoría de las parteras de la tercera edad que ni en sus sueños más locos contemplaron una pensión ante años de esfuerzo físico y aporte comunitario. A ello se suma la violencia en sus territorios, donde producto de esa precarización y el conflicto armado salen huyendo.

Ese es el caso de Petrona Mosquera, quien salió huyendo hace dos décadas de su natal Chocó y se ubicó en las periferias de Bogotá, en Ciudad Bolívar. Aun en medio del exilio Mosquera quería mantener viva la práctica de la partería. Con esa decisión en mente, en los últimos años se ha dispuesto a mantener viva esa práctica. Atiende en su casa, o en las salas de sus vecinas en el barrio, a mujeres racializadas y desplazadas por la violencia que siguen buscándola por sus saberes y porque muchas tampoco cuentan con un servicio médico en la capital. Mosquera no es la única, pero sí la líder de Las Comadres, un grupo de mujeres que se agruparon, entre otras, para mantener viva esa labor tras salir expulsadas de su tierra.

Ninguna de la docena de parteras entrevistadas había concebido su labor como un trabajo remunerado, más bien para ellas ha sido un servicio que estaban destinadas a prestar en sus comunidades. Cuando deciden cobrar no suelen tener tarifas fijas, sino que depende de la capacidad económica de las mujeres que atienden, las cuales viven en su misma vulnerabilidad. Por atender un parto pueden recibir desde 5 dólares (20.000 COP) o 25 USD (100.000 COP) en los mejores y más excepcionales casos.

“La partería nace del corazón. Pero vivir de esto es difícil, no tenemos apoyo y nosotras no podemos abandonar a una parturienta que nos necesita, no la podemos dejar morir”, asegura Aleída. Frente a su casa hay un letrero donde anuncia que toma la tensión por 2.000 pesos colombianos (aproximadamente 50 centavos de dólar). Esa es apenas una de sus muchas formas de rebusque diario. Cuando el río Condoto crece se va a buscar pescado para vender, o vive de lo que le pagan para hacer bebidas medicinales con plantas.

Con la intención de evitar que una tradición tan significativa desaparezca o se convierta en un mandato de pobreza para quienes la practican, hace dos años ASOREDIPAR en conjunto con Ilex, una firma de abogadas afrodescendientes, instauraron una acción de tutela que resultó en un falló histórico: la sentencia T-128 del 2022. En ella, la Corte Constitucional le ordena al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social.

La decisión fue el primer paso para caminar hacia la dignificación de ese trabajo de cuidado, pues desde allí ha sido una odisea lograr que lo consignado en el fallo se materialice en la vida de las parteras. De acuerdo con Audrey Mena, subdirectora de Ilex, la decisión tiene implicaciones en muchos niveles, pero principalmente cuando se trata de una garantía real de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres rurales, las afro e indígenas. “Desafía las estructuras de exclusión, pero también muestra la resistencia que han venido haciendo ellas para que se reconozca su rol como agentes comunitarios de la salud. Para mí se configura como un escenario de lucha contra la discriminación racial, de género, de clase”, afirma Mena.

El mismo año de este fallo, el Congreso de la República aprobó la Ley de parto digno, humanizado y respetado, otro logro histórico para las personas gestantes en el país que luchan día a día contra la violencia obstétrica. En el artículo 11 de la ley, precisamente, hay un espacio dedicado a la partería tradicional y a la obligación del Estado que se compromete a promover la capacitación de las parteras y apoyar su formación. Con ambas decisiones, Colombia se convierte en vanguardia legal y jurisprudencial. Sin embargo, los marcos legales no resuelven los problemas estructurales.

El obstáculo más grande es otro: trascender lo simbólico para convertirlo en una realidad material. Mientras se hacía este reportaje, en el Alto Baudó murió otra una materna por hemorragia postparto, un antecedente que ya tenía de embarazos previos, pero que de tener acceso fácil a controles prenatales en su comunidad en el río Dubaza, se hubiese podido evitar. Ella fue apenas una de las 161 que murieron solo la primera semana de octubre. En Colombia, a diario siguen muriendo mujeres negras, indígenas, pobres, mientras el Estado colombiano avanza a un ritmo tardío y deja las soluciones en manos de la cooperación internacional.

Esa batalla se la han echado al hombro las abogadas afro y las parteras, quienes buscan conciliar las visiones médicas occidentales, la burocracia estatal y las necesidades territoriales. Pero las dilaciones en los escritorios de las grandes ciudades siguen sin cobrar sentido para María Visitación, Aleída, y Alci, quienes reclaman lo mínimo: seguridad social para seguir dando y protegiendo vidas en condiciones dignas. Enfatizan en que su afán no es entrar en disputa con los médicos rurales que atienden en los centros de salud de sus municipios, por el contrario, todos coinciden en que lograr una articulación ampliaría el impacto de su oficio. “Lo que no sabe el médico occidental, lo sabe el ancestral, por eso hay que trabajar de la mano”, reitera Aleída. De hecho, así lo ha hecho Alci, quien ya ha buscado establecer diálogo y alianzas con el médico del Cantón de San Pablo, lo que derivó en que ya han atendido partos juntos.

Si bien las necesidades de las parteras tienen un componente económico, no es el único ni el más central para ellas. Sus sueños son más grandes, son colectivos, son comunitarios. En todos los municipios del Chocó donde hay parteras el anhelo de sus parteras es el mismo: su propio nicho, como le llaman a los consultorios de partería. Anhelan que en cada municipio del Chocó exista una “Casa de la Partería” donde los cuidados sean el centro de la atención sanitaria, donde pueda converger la medicina ancestral y la medicina occidental. “No queremos llevarnos estos conocimientos a la tierra. Quisiéramos transmitirlos, que podamos capacitarnos unas a las otras”, apunta María Visitación sobre sus planes en un nicho. Insiste en que sus saberes no se pueden perder, por eso ha estado transmitiéndoselo a dos de sus hijas.

“Ángeles que van pal’, ángeles que van pal’ cielo dénmele un saludo a dios, que me guarde mi cupito para cuando vaya yo”, canta Petrona, Yolanda la sigue. Fidelino y Aleída continúan los cantos mientras baila, y ella sostiene una caja blanca que antes estaba en un altar lleno de flores. De esa forma despiden las parteras y las comunidades afro a los recién nacidos que mueren tras el parto: en un Gualí. Ese acto fúnebre no solo tiene un componente de tradición, sino también de gestión del duelo para las recién paridas que, por diferentes circunstancias, pierden a sus hijos. Así lo cuenta Yolanda, otra partera. En la cultura chocoana y afro pacífico la pérdida de un recién nacido no se conmemora igual que la de un adulto, sino que los alabaos’ tienen un tono festivo en honor a un alma pura que va al cielo. En el ritual no solo participa la familia, sino que toda la comunidad canta, rodea y apoya a la madre.

Las comadres son expertas también en ese tipo de ceremonias. Su acompañamiento es fundamental para la salud mental de las madres en estos casos. Ellas preparan detalle a detalle, conocen qué plantas y flores usar para el ritual. Se convierten en un sostén emocional para las familias. Para las comadres la visión de la salud es holística, no solo se trata del bienestar físico. De nuevo, su presencia se vuelve determinante para el bienestar de las comunidades donde habitan, en el nacimiento y en la muerte. Quizá por ello se resisten a irse, a rendirse, a ceder ante la precariedad de su labor o ante el miedo. Se saben acompañadas por una red extensa de cientos de niños y niñas que han recibido sus manos y miles de madres que pueden contarlo gracias a ellas, las guardianas de la vida: las parteras tradicionales.

Texto/Fotos: Daniela Díaz

Este trabajo periodístico se realizó y publicó originalmente en la terceraedición de #CambiaLaHistoria, proyecto colaborativo de DW Akademie y Alharaca, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores